|

|

| |

| |

¿Por qué no uso cinturón de seguridad (y usted podría tampoco hacerlo)? |

| |

|

por Andrés Vallejo Espinosa

|

Yo no uso cinturón de seguridad cuando me subo a un carro dentro de la ciudad. Mi mamá me decía que no lo hacía por resabiado, esas personas que desafían las reglas por el puro gusto de hacerlo. A menudo encuentro la misma reacción: si no es por pereza o por rebeldía, ¿por qué más alguien podría no querer ponerse el cinturón? Ya no alcancé a explicárselo a mi mamá, pero intentaré justificarme con los lectores. Si lo hago bien, talvez algunos se me unan. Más importante: quizá logre que se cuestionen sobre la fallida filosofía de seguridad que está detrás del uso del cinturón y que guía la política de movilidad urbana.

Al inicio, yo tampoco tenía claro por qué no me abrochaba el cinturón. Quizá empecé a entenderlo el día en que mi hermano me prestó su Volkswagen escarabajo de los años setenta. ¡Qué asombro me produjo la sensación física —el feeling— de manejar ese auto! Para empezar, mi vista estaba a la altura de la mirada de los peatones, e incluso un poco más abajo. Por las ventoleras —esas ventanitas triangulares que había a los lados y que se rompían casi siempre— se filtraba el viento y los ruidos de la calle. Para curvar había que hacer fuerza, y el volante trasmitía a los brazos la vibración por los adoquines de la bajada de Guápulo. Igual con el freno: la planta del pie sentía el cosquilleo de la fricción metálica de las zapatas. Y claro, se oían los golpes de la hebilla del cinturón de seguridad contra la puerta, como cuando este carro era nuevo y nadie en Quito usaba ese cinturón.

La razón de mi asombro fue cuánto más se parecía esta experiencia a manejar mi bicicleta —mi modo habitual de movilizarme— que a manejar un carro hipertrofiado de los de ahora.

SECURITIZACIÓN Y AGIGANTAMIENTO

¿Cómo sucedió este drástico cambio? ¿Qué es lo que pasó entre el carismático pichirilo de hace cincuenta años y los tanques de guerra a los que ahora aspiramos? Los factores son múltiples, pero quisiera enfocarme en los cambios en la manera de entender la seguridad vial. Sobre todo, quisiera dejar planteada la pregunta: cuando hablamos de seguridad, ¿de la seguridad de quién hablamos?

El automóvil causó muertos y heridos desde que apareció en las ciudades, tanto entre peatones como entre sus ocupantes. Poco a poco se fueron incorporando innovaciones de diseño que lo hicieron algo más seguro para sus usuarios, pero hasta mediados del siglo pasado se intentaba reducir los accidentes mediante la educación y el castigo de quienes se concebía como conductores irresponsables.

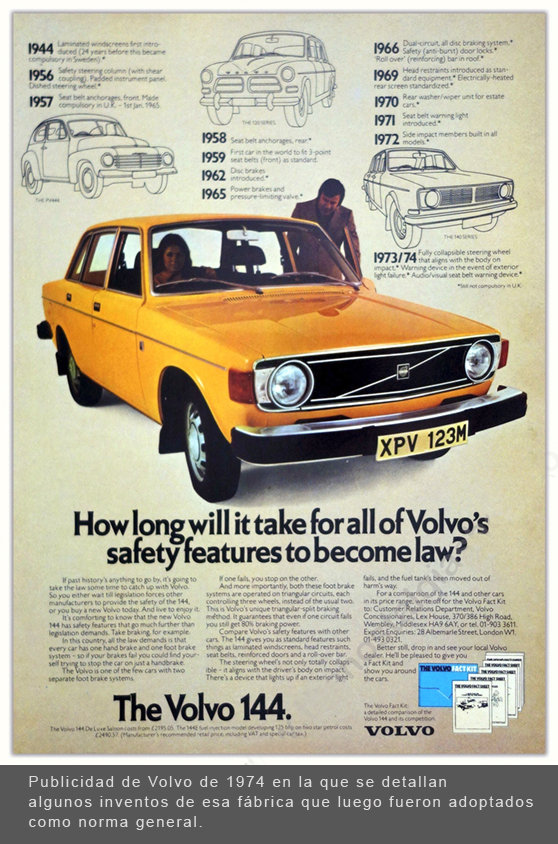

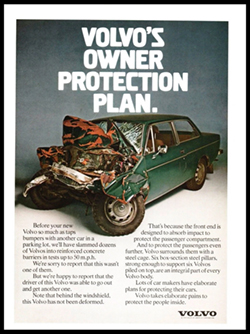

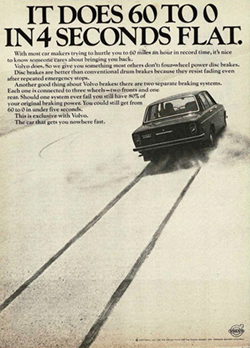

Este enfoque se mantuvo hasta los años sesenta, cuando se reconocieron los límites de las campañas de educación (aunque en Ecuador todavía creemos que la “educación vial” es el remedio). Dado que lo que se llamó “el primer choque” empezó a verse como inevitable, se buscó que “el segundo choque” —aquel del conductor o pasajero contra la estructura del carro— sea lo menos dañino posible. Así, en 1966 en Estados Unidos se volvieron obligatorios muchos de los aditamentos de seguridad que tenemos ahora: barras del volante colapsables, parabrisas laminados, cinturones de seguridad de tres anclajes, cabinas reforzadas, paneles acolchados y demás.

|

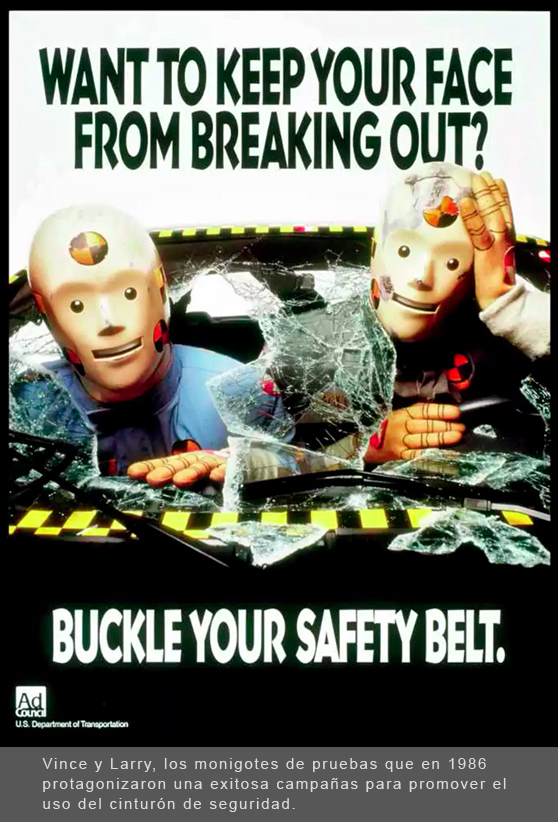

Pero el momento crucial llegó en 1979: se abandonó el énfasis en la regulación y se creó, en Estados Unidos, el Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos, que estableció pruebas de choques con maniquíes para estimar el impacto en los ocupantes. De acuerdo con los resultados de estas pruebas, se empezaron a pegar calificaciones en los parabrisas, para que sean los consumidores informados quienes escojan los autos más “seguros”.

¿Quién ha visto esas pruebas con carismáticos maniquíes en autos que se estrellan contra la pared? Casi todos. No es casualidad. Su papel no era solo recabar datos, sino que también fueron parte de una intensa campaña para cambiar la forma en que el público pensaba sobre la seguridad vial.

|

|

De ahí para adelante, la seguridad pasó a ser parte integral del mercadeo de los vehículos, y los clientes empezaron a exigir más, y más sofisticados, elementos de seguridad, así como vehículos percibidos como más “seguros”.

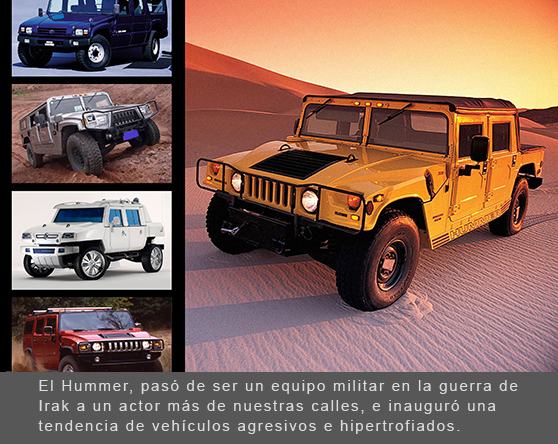

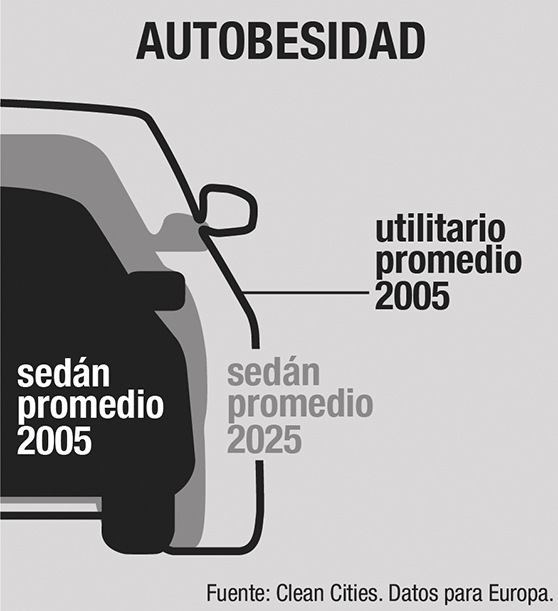

Esta lógica de la seguridad también hizo a los carros cada vez más grandes (en la página www.carsized.com se pueden comparar los tamaños de varios modelos a lo largo de los años).

Aunque aquí también intervienen otros miedos culturales. Las guerras del Golfo y el ataque a las Torres Gemelas, por ejemplo, popularizaron en las calles a los Hummer, diseñados para combatir árabes en el desierto. La crisis de las masculinidades blancas también ha fomentado el auge de carros acorazados en donde refugiarlas. Ahora sabemos, además, que las resonancias fascistas de los diseños agresivos y acorazados de Tesla son más que meras coincidencias.

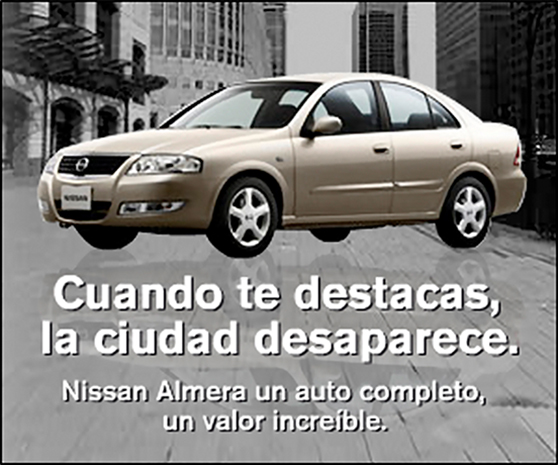

En Latinoamérica y en Ecuador, por añadidura, las grandes desigualdades convierten al carro en una burbuja donde sus ocupantes buscan aislarse del espacio público, percibido como peligroso y contaminante. No solo la marca, sino también su tamaño, sirven para diferenciarse de la masa, para elevar la autoestima, que en este caso es justo eso: auto-estima.

|

|

Así, en 2024 el 88,5 % de los autos vendidos en Estados Unidos fueron vans, camionetas y todoterrenos (en comparación con solo el 38 % en 2009). En Ecuador, las importaciones de vehículos sobredimensionados pasaron de ser el 39 % en la década de los noventa al 53 % en los últimos diez años, a pesar de que cuestan el doble que los sedanes.

|

|

AUTOS ACORAZADOS Y RIESGOS PARA EL PEATÓN

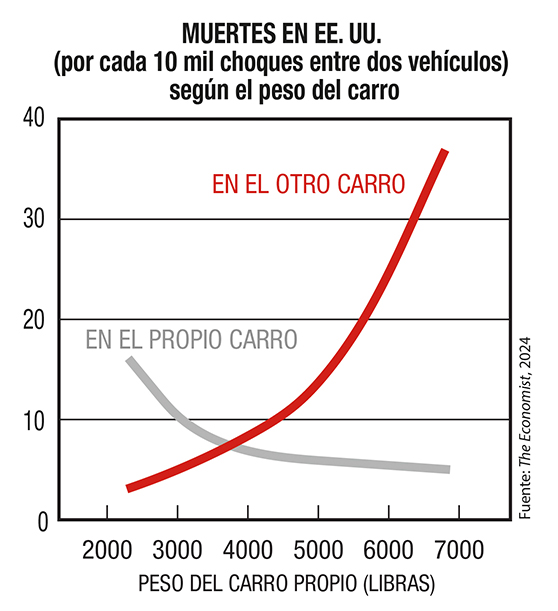

Uno de los múltiples problemas con estos carros es que, al tiempo que buscan proteger a los de adentro, son mucho más peligrosos para los otros usuarios de las calles, la mayoría de la población. Una persona atropellada por un todoterreno —que golpea primero cabeza o pecho, en lugar de piernas, en especial entre los niños— tiene de dos a tres veces más probabilidad de morir que un atropellado por un auto pequeño. Este es un dato relevante en un país como el nuestro, en que los accidentes viales han sido por años la primera causa de muerte entre niños y jóvenes (ahora superada solo por homicidios). También hacen más mortales los choques contra otros vehículos, como concluye The Economist: “por cada vida que el 1 % más pesado de los vehículos utilitarios y camionetas salvan [entre sus ocupantes], más de una docena se pierden en otros vehículos” (ver gráfico).

|

|

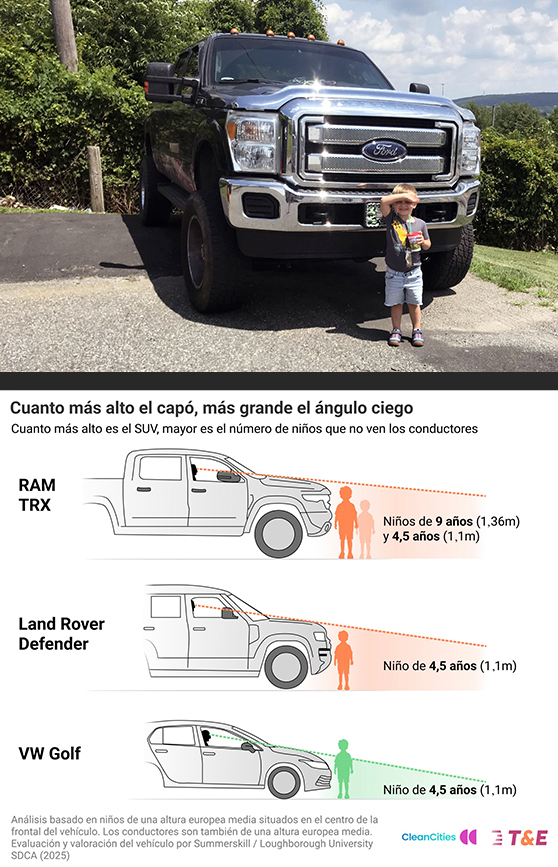

Está, además, la manera en que se percibe el mundo desde dentro de estos tanques de guerra. O en que no se lo percibe. Los conductores de hipercamionetas, por ejemplo, han manifestado ansiedad porque no pueden ver a los niños con los que comparten el espacio.

|

|

Además de la seguridad, otro de los ejes del mercadeo de los autos es el confort, que se entiende como estar lo más aislado posible del exterior: la suspensión más suave para no sentir el camino, los asientos elevados para estar por sobre el mundo, los interiores más silenciosos (con el equipo de sonido más potente): “la ciudad desaparece”, como con candor promete un anuncio.

|

|

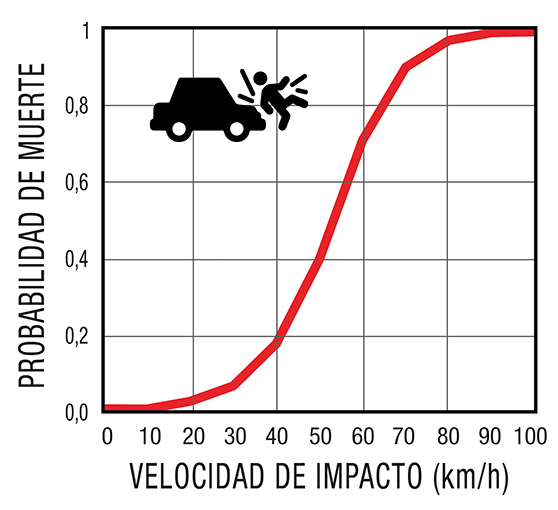

En estos acorazados, no solo se percibe menos a los peatones, sino que también se percibe menos la velocidad. Y la velocidad es un asesino fiable: mientras que a 30 km por hora la probabilidad de que el atropellado muera es menos del 10 %, a 50 km por hora sobrepasa el 50 %, y es casi una certeza a 90.

|

|

El efecto que quiero destacar de estos cambios es que, además de las mejoras objetivas en seguridad, los conductores ahora tienen una mucho mayor sensación de seguridad. Desde los setenta se empezaron a evaluar las primeras regulaciones de seguridad vehicular y, en específico, las leyes de uso obligatorio del cinturón. La pregunta era ¿por qué no habían producido la reducción de muertos en las vías que se podía esperar? Un economista llamado Sam Peltzman propuso que los conductores, al sentirse más seguros por el cinturón de seguridad, tomaban más riesgos y ocasionaban más accidentes. O como lo puso otro investigador: “proteger a los ocupantes de un vehículo de las consecuencias de manejar mal, incentiva a manejar mal”. Y lo más importante para mi argumento: se encontró que la seguridad ganada dentro del auto la estaban pagando quienes quedaban afuera.

VIOLENCIA VIAL E INSEGURIDAD CIUDADANA

Las estadísticas actuales parecen confirmarlo. A pesar de cinturones de seguridad inteligentes, cabinas de acero reforzado y airbags por los cuatro costados, la situación no mejora.

En el mundo mueren 1,35 millones de personas al año en accidentes de tránsito. Entre 20 y 50 millones de personas al año quedan lisiadas, a menudo deshabilitadas de por vida.

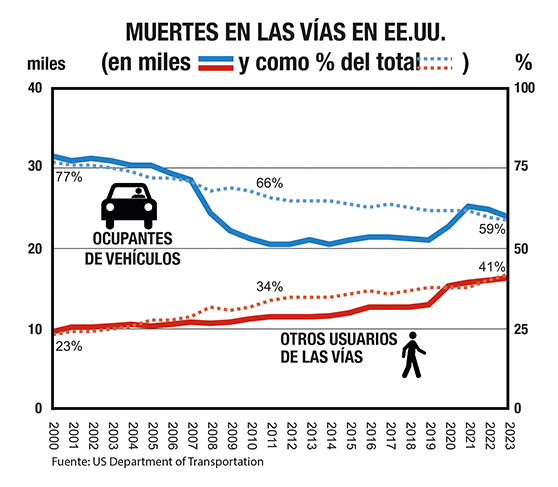

En Estados Unidos, a pesar de los encierros por la pandemia, 2020 fue el año con más muertes de peatones en la historia. Y mientras las muertes de ocupantes de autos se han mantenido constantes, las muertes de peatones y ciclistas han seguido aumentando. Incluso en Europa, la disminución de muertes entre los ocupantes de carros es mucho más acelerada que entre peatones y ciclistas, y las muertes de peatones y ciclistas en las vías urbanas ya son un 62 % de las muertes totales. Justo lo propuesto por Peltzman: a medida que los de adentro se blindan, los que quedan por fuera afrontan mayores riesgos.

|

|

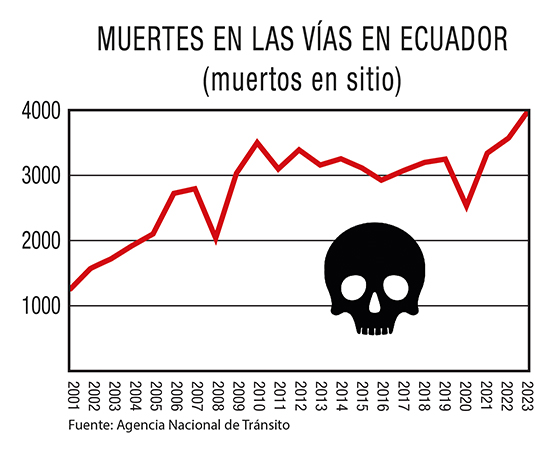

En nuestro país, desde 2012 es obligatorio el uso de cinturones de seguridad delanteros, y desde hace unos cinco años se extendió esa obligación a todos los pasajeros. Pocas normas han sido obligadas a cumplir con tanto empeño y pocas campañas han tenido tanto éxito, y ahora la mayoría de personas los utilizan. Sin embargo, las muertes en las vías no cesan. De 2001 a 2023 las muertes en las vías se han casi cuadriplicado, y ahora se acercan a las 4 mil al año (ver gráfico). Para niños entre 5 y 17 años —que no manejan, ojo— entre 2021 y 2023 fueron la primera causa de muerte, y para jóvenes entre 20 y 29 años, no solo que fueron la primera causa de muerte hasta 2021 (en 2022 fueron superadas por los homicidios), ¡sino que constituyen el 23 % de todos los decesos! Repitámoslo: casi un cuarto de los jóvenes que mueren por cualquier causa, mueren víctimas de la violencia vial. Sobre las muertes de peatones y ciclistas, ni siquiera hay información confiable, pero constituyen al menos un tercio del total.

|

|

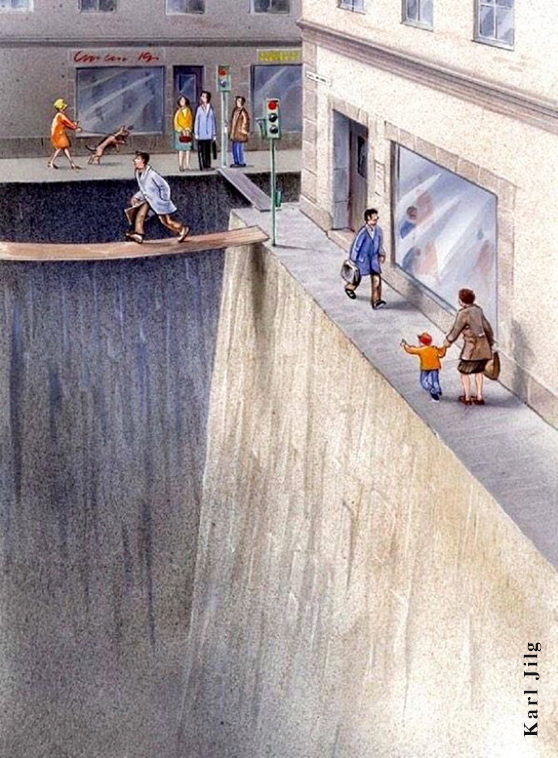

Un espacio público signado por el miedo, en el que los peatones no pueden salirse de los precarios espacios asignados, en el que la distracción, la indisciplina, la discapacidad o la impericia (las de un niño, digamos) se pagan con la vida, no es solo problemático por los muertos directos que causa. Es insalubre en todos los ámbitos, desde el económico hasta el del ejercicio de la ciudadanía. Si no mueren aún más niños y viejos, por ejemplo, es porque ya no salen solos a la calle. Los carros los mantienen en un perpetuo confinamiento.

Nos hemos acostumbrado a compartir espacio con los carros, pero he preparado unos videos (que se pueden ver aquí: www.vimeo.com/1097391242) que muestran el riesgo avasallador que significa. El último corresponde a la avenida González Suárez, en Quito. A pesar de que los carros no van a velocidades inusuales, es evidente el daño que pueden infligir.

A propósito he escogido videos en los que (de milagro) no hay heridos. Pero la gente se muere todos los días en situaciones así. Recordaré algunas que me impresionaron por lo tristes, porque ocurrieron sobre aceras o porque no provocaron algún tipo de reforma o acción. En noviembre de 2012, a pocas cuadras de mi casa, en la calle Toledo, al lado del “palacio de los deportes” y frente a tres universidades, un Hyundai Tucson se subió a la vereda a la velocidad reglamentaria y mató a Bartolomé Balón, Wilson Suárez y Julio Borbor, carpinteros de Manglaralto que habían venido a la capital para un camello. El coronel que conducía adujo que se había sentido mal y perdido el control, pero testigos aseguraron que hablaba por su celular. De ahí para acá, la única intervención en esa calle fue instituir un contraflujo en horas pico para que los carros puedan entrar y salir más rápido desde los valles. En 2015, a pocos metros del primer accidente, un carro volvió a atropellar a una familia de cinco, incluidos dos niños. La prensa reportó que los adultos estaban hospitalizados y no se conocía su estado de salud; ahí se pierde su rastro.

En junio de 2012, un jeep Cherokee arrancó a los dos hijos y a la mujer de Nelson Guaranga de una vereda de Carcelén donde esperaban un taxi. El mecánico de veintiséis años alcanzó a lanzarse al piso. “Mi vida está destrozada”, declaró el padre huérfano a la prensa, después de encontrar a Kevin, de seis años, aplastado entre el auto y la pared, y a Nantar, de cinco años, tendida tras el cerramiento de un jardín sobre el que había volado. A Flor Uyunkar, la madre, le amputaron el brazo derecho. La conductora explicó que se le “truncaron” las manos en el volante, y su abogado alegó que ella “no salió con la intención de matar a nadie”.

El punto es que un bólido macizo de cuatrocientos caballos no es coteja para un chasís de carne y huesos. Por suerte, esta situación no es inevitable. Más bien, visto con claridad, es un gran absurdo que llevemos a cuestas un camarote de acero de dos o tres toneladas cada vez que queremos movilizar unos pocos quintales, que es lo que pesa su cargamento humano. Este es el sinsentido medular. La adicción generalizada a los celulares solo mata gente porque los adictos están al mando de armas mortales. Lo mismo se puede decir del consumo de alcohol. Sin embargo, solo nos enfocamos en el término más inofensivo de la ecuación —tomarse unos tragos—, no en el que hace a la ecuación letal, que consideramos inmutable.

|

|

IGUALAR VULNERABILIDADES

La industria automotriz insiste en prolongar la vigencia del automóvil —y de su versión más rentable, el todoterreno— haciéndolo un poco menos letal a través de soluciones tecnológicas: detectores de peatones, frenos automáticos, manejo autónomo... Pero podemos buscar otra solución más económica, rápida y garantizada: reducir el abismo en la vulnerabilidad de los diferentes usuarios de las calles. La carrera armamentista hacia autos más grandes, acorazados y seguros para sus ocupantes logra lo contrario: acentúa ese abismo.

Para que las calles sean en verdad espacios libres de miedo, todos los usuarios de la calle deben ser igual de vulnerables (que es otra forma de decir, igual de seguros). Si a los tinglados orgánicos que somos se les obliga a interactuar con armatostes metálicos en movimiento, sabemos lo que pasa. Se despedazan.

Hay que segregar los cuerpos de los carros. No son ideas nuevas ni radicales. Lo están haciendo en otros lados. Cientos de ciudades han adoptado lo que se llama Visión Cero, el modelo escandinavo que tiene como principio explícito que incluso una muerte en las vías es inaceptable. Extensivas peatonizaciones y la marginación del automóvil han arrojado asombrosos resultados.

Pero no hay que ir lejos para avizorar lo que podríamos tener. Aquí, en Quito, todos los domingos más de 50 mil personas atraviesan el hipercentro. Ciclistas ocasionales, niños aprendices, personas con mascotas, paseantes distraídos, deportistas temerarios, adolescentes irresponsables, casi todos sin casco, compartiendo el mismo espacio en agitado movimiento, sin reglas claras. En veintitrés años han pasado por allí cerca de 50 millones de personas. Se han registrado dos muertes (una de ellas, un policía en motocicleta que no debía estar allí). ¿El truco milagroso? No pueden entrar los autos.

|

|

Donde se considere inevitable que entre el auto, hay que desarmarlo, emascularlo, ciudadanizarlo. Lo primero, quitarle el cinturón de seguridad, pues no va a ir muy rápido. Hay que asegurarse de que ocupe menos espacio y que no emita vapores que envenenan. Necesita ser más eficiente, más ágil y menos aparatoso. Se debe trabajar en mejorar su conexión con el exterior (incluso eliminando ventanas y parabrisas).

Por fortuna, ya hay un prototipo avanzado de este carro inteligente del futuro. A partir de ahí, podemos seguir imaginando y construyendo lo que requiramos.

|

|

| |

* Andrés Vallejo Espinosa es biólogo por la PUCE y tiene una maestría en Ambiente y Desarrollo por la universidad de Cambridge. Es editor general de Ecuador Terra Incognita. eti@tutamail.com

|

¡SUSCRÍBETE!

inicio - archivo - suscripción

CONTENIDO REVISTA 136

|

|

|